なみえの今

タイトルをクリックすると個別の記事のみご覧いただけます。

室原の八龍神社と秋葉神社で修復竣功式典祭が開かれました

こんにちは、地域づくり支援専門員の今野です。

10月15日、室原行政区が管理し修復を進めていた八龍神社と秋葉神社の修復竣功式典祭が開かれました。雨が降る中でしたが、役員や室原の住民などおよそ60人が集い、神社の再建を祝いました。

帰還困難区域となっていた室原地区でも、神社の再建をどうするかというのは地域で初めに上がる課題の一つで、以前から議論が進められていました。「やはり神社は直さなければ」ということで、今年3月末に特定復興再生拠点の避難指示が解除されることもあり、許可を取り1年以上の間に渡り大工さんが出入りしながら、作業をコツコツと進めてきました。

前々日には両神社の掃除や旗立てなどがおこなわれ、役員の方らが汗を流し準備をおこないました。

当日は、まず秋葉神社での式典で、役員のみで簡素におこなう予定ではあったものの、雨で神楽の奉納も取り止めることとなりました。役員4名で式典を進め、お神酒を上げるなどしました。

10時からは各戸に呼びかけ、八龍神社での式典を執り行いました。ほとんどが避難先で暮らす住民の皆さんですが、およそ60名が駆け付けました。

八龍神社では玉串奉奠などのあと、火伏の祓いや神楽奉納がおこなわれました。

室原芸能保存会の神楽は、これまでも精力的にイベントや民俗芸能の催しなどへ出演し披露されてきていますが、この神社での奉納は12年以上ぶりとなりました。

室原の二つの神社は、行政区の神社として室原行政区が管理しているということです。小澤晴久区長はあいさつで「震災から12年が経ち、神社も立派に再建した。室原のにぎわいを何とか少しずつでも取り戻したい。避難されている方も帰郷した際に神社に立ち寄ってほしい。皆さんと一緒に、守っていきたい」などと述べていました。

式典に続き、祝宴としてお赤飯やお茶が配られ、簡単に乾杯と来賓祝辞などがその場でおこなわれました。吉田栄光町長は祝辞で「室原の神楽を久しぶりに拝見してとてもよかった。復興は道半ばだが先祖代々引き継がれたものと我々が暮らしてきた証を残さねばならない。再建をきっかけに、心を一つに地域を守り抜くようになってほしい」などと話されました。

八龍神社の本宮(もとみや)を務めるお一人の、椀台さんに感想をうかがうと「帰還困難区域で12年ずっと手入れできない状態で心がかりだった。良かった、良かったよ・・・」と安堵の表情で話してくださり、「今後の課題は維持管理だなあ」などとおっしゃっていました。

お正月には神社の行事である村祈祷(むらきとう)なども本来は予定されているそうで、大変だとは思いますがそういった様々な日常が、少しずつ取り戻せていければと思います。

津島でボランティアを募り、花植えをしました

こんにちは、地域づくり支援専門員の今野です。

今春に津島地区でも特定復興再生拠点では避難指示が解除され、町役場津島支所が入るつしま活性化センターを活用した集まりや催し事が、少しずつ増えてきています。

11月5日には、町と実行委員会が主催する浪江町「さあ行くべ!つしま肉まつり」の開催を予定しており、話し合いや細かい段取りなどが進められています。肉まつりは原発事故前まで津島で開かれていた焼き肉を中心としたお祭りで、もう一度やってみようと津島の皆さんが中心となって取り組んでいる状況です。

その肉まつりに向け、なにか楽しく準備作業ができればと会場の彩りを創出する花植えを実施することになりました。ボランティアを募って皆さんでおこなうことで、地域に関わるきっかけや、集まった人の交流の場になればいいなと思いながら、チラシなどで呼びかけ募集をしてきました。

10月14日当日、晴天となり天気の心配もいらなくなったこの日、20名近い方が町内外各地から集まりました。

津島から避難生活を送る中で「津島でおこなわれる作業に参加してみたいと思って」という方や「ボランティアは始めてだけど誘われてやってみたいと思った」という方。また「これまで東北各地や南相馬市にボランティアに来ていたが、浪江は初めて。チラシが目に留まりやってみたいと思った」という方など、様々な方が集まってくださいました。

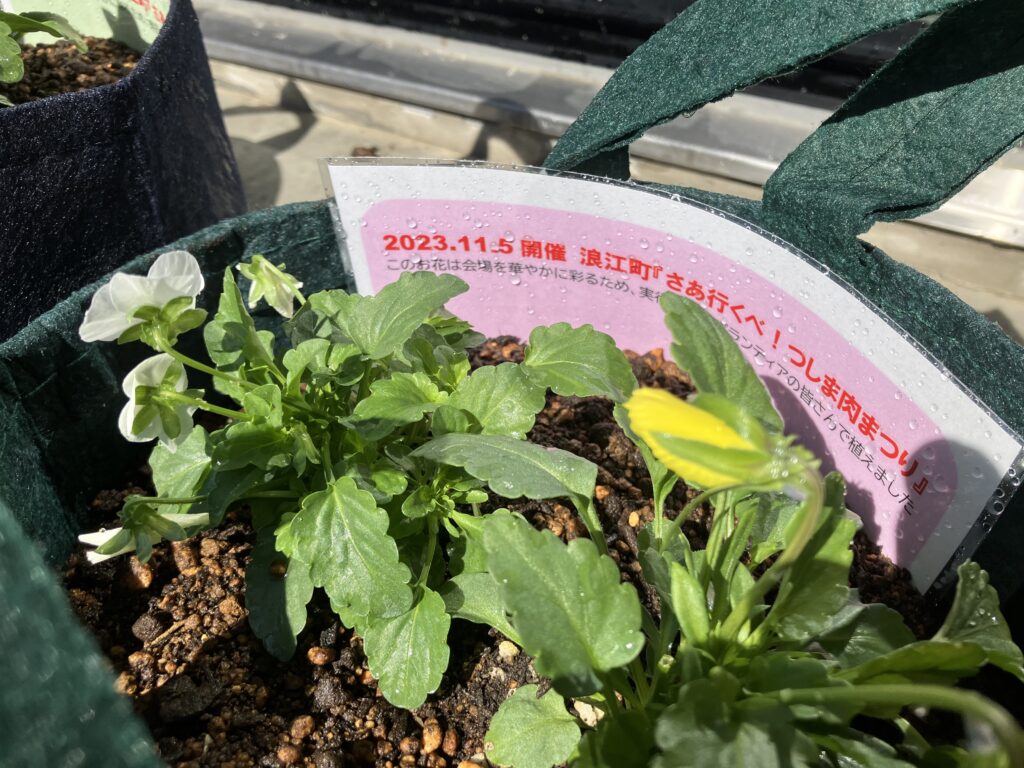

作業は2種類の土を混ぜ合わせたり、布製のプランターに砂利をしいて土を入れたり、苗を植えたりなどで、130のパンジーとビオラの苗を植えました。およそ50のプランターができたのと、花壇にも苗を植えることができました。

プランターや花壇の植え込みには「11月5日開催肉まつり。ボランティアで花植え作業しました」などと書いたプレートを差し込みました。これでイベントの周知にもつながるかもしれません。

津島から避難している若い方も参加され、動機などを聞くと「津島で肉まつりをやるということで、その準備のボランティアを募集していた。津島でやる取り組みなのでぜひ参加したいと思った」などとおっしゃっていました。参加された津島出身の方とも面識があり「〇〇さんの息子さんだよね?」など会話も弾んでいました。

センター隣の、今春から入居が始まった住宅団地からご参加された方も多く、作業やそのあとの交流会などを通じ、楽しくコミニケーションできる場にもなったかなと思います。

今回植えた花については、当面の間はつしま活性化センターの建物の軒下に飾ることでイベントの周知を促していきます。肉まつり当日は会場内で移動し、目に留まるような適所に配置したいと思いますので、ご来場される方はぜひ、お花を見ながらイベントも楽しんでいただければと思っています。

引き続き、このような地域に関われる場を創出していきます。

つしま活性化センターでお盆とお彼岸にお墓参り休憩所を開設しました

こんにちは、地域づくり支援専門員の東です。

お盆と秋のお彼岸の時期に、津島地区でお墓参り休憩所を開設した様子をレポートします。

つしま活性化センターで、お盆の時期には初めてとなるお墓参り休憩所を開設しました。

開設した8月14日、15日の2日間は、台風7号の影響により雨が降っており、また休憩所がお墓から離れた場所であったこともあり、1日あたりの利用者は1~2人と少なめでした。

休憩所を利用されたお二人は、津島地区の昔の写真パネルを見ながら、

「この人、〇〇さんじゃない?懐かしいわぁ~」

「写真っていいわよね、自宅は解体中だけど写真残っているかしら・・・」

などと昔話に花を咲かせていました。

ここからは地域づくり支援専門員の加納が、秋彼岸の際の休憩所についてお伝えいたします。

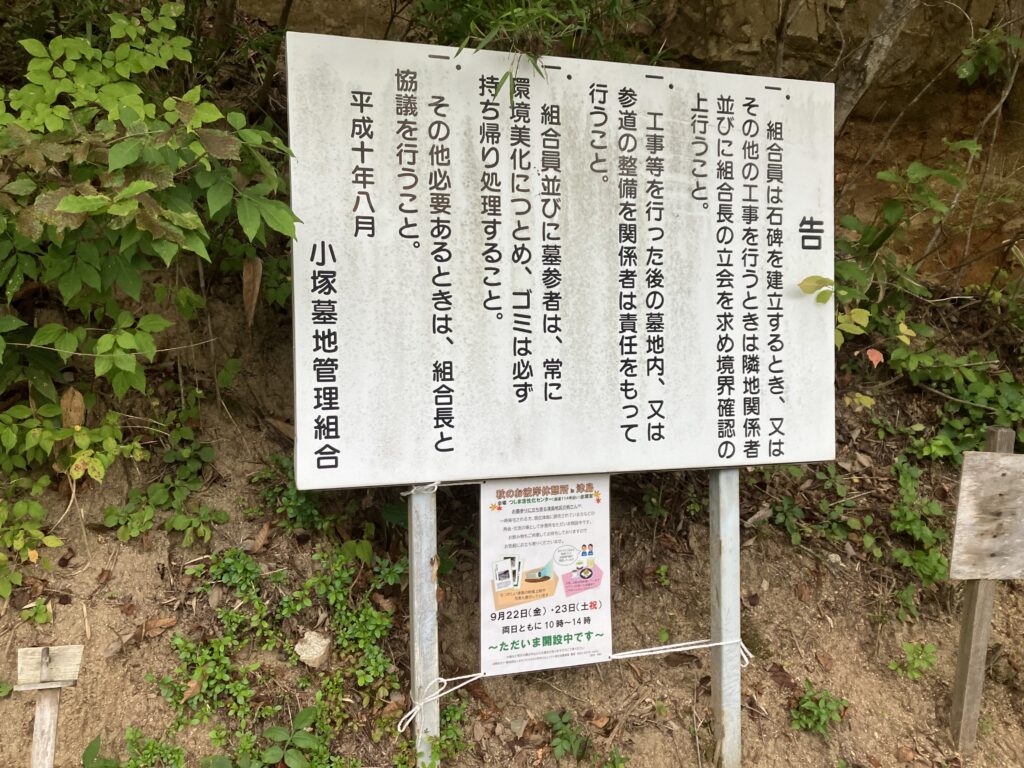

お盆の時期から約1カ月、早いものであっという間にお彼岸の季節に。猛暑となった今年の浪江の夏が終わりを告げたのか、少しずつ秋の気配を感じてまいりました。そんななか、9月22日および23日に再びお墓参り休憩所を開設しました。今回はお盆の際におこなった休憩所開設を踏まえたうえで、事前に周知をするべく津島地区に数多くあると思われる墓地へ『お彼岸休憩所』についてのポスター掲示をするために向かいました。

地図を頼りに、10カ所程度を目標に掲示できれば・・・と出向いたのですが、なかなか見つからず。墓地は、道路沿いから判別できるところにほとんどないようで、結局4カ所しかたどり着くことができませんでした(なおポスターは休憩所開設終了後に回収しております)。

あとで住民の方にお話を伺ったところ「自分のところ以外の墓地はどこにあるのか分からないし、(津島の墓地は)分かりづらい」とのことでした。どうりで見つからないわけですね。

迎えた初日(22日)は、曇り空が中心で時折小雨もぱらつく不安定な天候でしたが、2日目の秋分の日(23日)は、午前こそ曇り空でしたが、徐々に晴れ間が広がり、午後は好天となりました。

(下記写真は9月22日午前のつしま活性化センター前・国道114号線の様子)

秋彼岸の休憩所では、写真展示に加えて、昭和末期~平成中期ごろまでに津島で行われた夏祭りや運動会、さらにいきいき夢まつりの様子などを撮影した動画の上映も実施しました。

皆さん懐かしそうに当時の様子をご覧になり「これは△△ちゃんじゃないかしら」とか、「これは〇〇年って書いてあるから▲▲くんたちの代のだよ」など、当時の子どもたちや学校の先生、近所の方の名前を言ったり、「あら~これはわたしだわ」とご自身が映っている様子も確認したりと、会場は終始和やかなムードに包まれておりました。映像を通して、当時の記憶がよみがえることで世代を超えた交流の場が提供できたのではないでしょうか。

この秋のお彼岸期間(2日間)で、15名の方が休憩所をご利用くださりました。津島の写真や映像をご覧になることで、皆さん自然と笑顔になり、当時にタイムスリップしたかのように引き込まれている、そんな感じに見受けられたのがとても印象的でした。

今後もお茶飲み交流会も含め、春、秋そしてお盆のお墓参り休憩所など、津島の皆さんが交流できる機会を創っていきたいと思いますので、ぜひお近くにお越しの際はご利用くださいませ。

請戸 海の観える丘自治会 バーベキュー懇親会

こんにちは、地域づくり支援専門員の加納です。

発足から2年目を迎えた請戸住宅団地の『海の観える丘自治会』では、住民同士の親睦を深める催しとして、昨年住民の方に好評だったバーベキュー懇親会を9月17日に福島いこいの村なみえで今年も開催しました。今回はその様子をお伝えしたいと思います。

9月を迎えてもなお、まだまだ残暑の厳しさが続いており、この日も気温30℃を超える真夏日となりました。そんな炎天下のなかで行われたバーベキュー懇親会でしたが、小さいお子さんからお年寄りの方までたくさんの方々が参加されました。

今年は『海の観える丘自治会』の舛倉会長をはじめ、役員の皆さんも2回目の実施ということで、計画段階から準備、補助金の申請に至るまでほぼ自主的に進められました。自治会発足から約1年半、住民の皆さんで協力しながら運営を続けてきたことの何よりの証で、若い世代の方の参加も多くありました。

厳しい暑さに追い打ちをかけるように鉄板の熱さが作り手の方に迫るなか、首に巻いたタオルでこまめに汗を拭きつつ、熱中症予防の観点から水分摂取も欠かせません。そんななかでの調理は想像以上に大変だったかと思います。

焼きそばやお肉にウインナー、たまねぎやしいたけなどなど皆さんで手分けして焼いていきます。その様子を子どもたちやお年寄りの方々は、室内で休憩をとりつつ出来上がりを待ち望んでいる姿がありました。

途中から炭の火力も強くなり、工程が早まった影響もあって最初の焼きそばは、野菜が入る前に完成してしまいました。その後は野菜や肉、たっぷりのにんにくが入ったものなどが次々と出来上がり、皆さん口々に「美味しい!」と舌鼓をうっておりました。

みんなで一緒に食べるバーベキューに、子どもたちも大喜び。ひとりのお子さんから「ねえ虫は好き? これ~」と話しかけられ、手元には大きなカマキリが・・・。子どもはたいてい虫に興味があるかとは思いますが、おじさんは小さいときからあまり虫に関心が向かず。しかも飛ぶ虫はどちらかといえば苦手で。でも、こんなおじさんにも声をかけてくれてありがとうね!

さらに参加されたご年配の方は「本当においしかったわ」と感想を仰り、続けて「こういうときしか団地の方と顔を合わせることがないので、これを機会に誰が住んでいるのかも知りたい」といった声も聞かれました。

準備から片付けまで自治会の皆さんで協力して行い懇親会も終盤に。

最後はみんな一緒に記念写真をパシャリ!

和気あいあいとした雰囲気のなかでおこなわれたバーベキュー懇親会。こういった交流の機会を重ねることで、コミュニティ参加の輪が今後もさらに広がっていくのではないでしょうか。

末森の香取神社で竣功祭が開かれました

こんにちは、地域づくり支援専門員 今野です。

震災と原発事故により被災し、再建が進められていた末森の香取神社で無事に工事が終わり、9月1日に竣功祭が開かれました。

香取神社は末森と田尻の2つの行政区に根差す神社で、再建委員会の皆さんや両地域の方々が町内や避難先などから足を運び、30人以上が集まって神社の完成を祝いました。

香取神社は震災後、応急修繕工事を経て令和3年10月末に再建委員会が発足。

昨年6月には安全祈願祭をおこない、末森地区が特定復興再生拠点として避難指示が解除される今年の3月31日までは一時立ち入りの許可を得ながら工事が進められ、この日を迎えました。

⇒再建へ向けた動き、昨年6月の安全祈願祭の様子はこちら『大堀地区末森 香取神社』

もともと秋の例大祭を9月1日におこなっていたことから、竣功祭も日取りを合わせて実施したとのことで、秋祭り自体は13年ぶりの開催となりました。

竣功祭へ向けた会場の準備としては、前日の午後から役員10名程度が集まり、旗立てや幕の設置などを進めました。

準備の際には、盆踊りで使用する櫓についても、部品や建て方の確認も含めて役員の皆さんで組んで敷地内に設置しました。

再建委員会の副委員長で末森行政区の志賀元治区長は「櫓は確認のため組んでみた。ちゃんと部材があるか、傷みは無いか確認しないと。今後組み立てる際に分かりやすいよう、部材に番号などを書こうと思う」などと話しました。

今年は組み立てて設置しただけの櫓ですが、来年以降の考えについてお聴きすると「盆踊りをするにも、若手や地域の担い手がいないのは課題だな」とおっしゃっていました。

同じく再建委員会の副委員長を務める田尻行政区の中西總一郎区長は式典のあいさつで「再建は感慨深い。震災や原発事故でやむを得ず地域を離れた方も、香取神社とこの地域はふるさとであり、永遠に心の拠り所だ。孫や末代まで守っていかねばならない」などと話しました。

再建委員会で庶務会計を務める田尻行政区の原中正義さんは工事経過報告の中で「今後、災害を記録した再建記念碑も建立する予定で、年末までは敷地内に完成するよう計画している」などと話し、ほかに明治時代からの香取神社の概要について30分ほど解説されました。

竣功祭終了後には社殿の内覧が呼びかけられ、出席した地域の方々も「せっかくの機会なので」と内覧し、中に飾ってある写真などを熱心に見る姿が印象的でした。

原中さんは「神社だからいろいろ行事はあって、次はお正月に村祈祷があるんだけどな」などと話していました。

特定復興再生拠点として避難指示が今春解除された末森地区も、既に解除されていた田尻地区も、まだまだ帰還者は少ない状況のようです。地域の神社が再建されたことで地域行事等が再開し、人々をつないでいってくれれば・・・と感じました。