なみえの今

(アーカイブ)

タイトルをクリックすると個別の記事のみご覧いただけます。

震災後2回目となる室原田植え作業

昨年の試験栽培を経て、今年も室原行政区内の水田にて震災後2回目の田植えがおこなわれました。今回はその様子を地域づくり支援専門員の加納がお伝えします。

震災後初めてとなる田植えをおこなった昨年もお子さんなどを含め30名ほどの方が参加され賑やかな様子でしたが、2年目となる今年も25名の方が集まりました。

▲たくさんの方が集うことで自然と皆さんの表情も笑顔に▲

田んぼを均したり、石などが詰まって流れが悪くなった水路を確保したり、皆さんそれぞれが思い思いに作業をされておりました。ひさしぶりに稼働する田植え機の様子を見守りつつ、時折、声援が飛び交うそんな温かい雰囲気に包まれながら作業が進んでいきます。

皆さんが集うことで、そこかしこで談笑される様子がとても印象的でした。

復興組合の高田秀光会長はあいさつで「そんなに時間もかからないとは思いますが・・・」と仰っていたのですが、実際には田植え機のトラブルが発生し、中断を余儀なくされる事態に。

それでも協力して部品となるピンの代わりになるものを探したり、工具などで切断したりするなど修理を試みました。不測の事態にも皆さん動じず、息の合った掛け合いに笑いが生まれるなど、とてもトラブルが起きている状態とは思えないそんな雰囲気でした。事前に修理の連絡を入れたことで、部品も到着し無事に田植え機が復活。作業が再開され、無事にすべての苗を植えることができました。

秋にはどんな光景が広がっているのか。いまからとても楽しみです。

津島地区での桜にまつわる活動・イベント

こんにちは地域づくり支援専門員の加納です。

今回は、この春に津島でおこなわれた「桜に関する活動」についてお伝えします。

まずは3月17日に絆さくらの会の皆さんによりおこなわれた「津島小学校の桜の木の手入れ」についてお知らせします。

3月17日の日曜日に「絆さくらの会」の皆さんが集まり、津島小学校のグラウンド周辺にある桜の木について、1本ずつ手入れをおこないました。大きな桜の木が何本もあり、高いところの枝打ちには高所作業車を使用しました。

今回の桜の木の手入れは、津島地区羽附出身でご自身が津島小学校の卒業生でもある末永利和さんの提案により実現しました。同校にて桜の木が整備されるのは原発事故後初めてとのことでおよそ13年ぶりとなります。

▲母校である津島小学校の桜の木を手入れする末永さん▲

桜の木の伝染病である「てんぐ巣病」にかかると花が咲かなくなるそうで、そのままにしておくと枝や木が衰弱し、枯れてしまうため、今回のような手入れが必要になるとのことです。手が届くところは高枝用ののこぎりで枝を伐採するのですが、自身も体験させていただきましたが、かなり大変な作業でした。大先輩から丁寧に指導いただき、てんぐ巣病にかかってしまった数本の枝を切り落とすことができました。コツは手先だけではなく身体全体を使って切ることだそうで、アドバイスを受けたあとは、スムーズに伐採できました。

末永さんは「マラソン大会の際、最後にこの桜の木をみながらゴールまでのつらい坂道を駆け上がったのが思い出です」と教えてくださいました。今回の作業を通じて、母校への想いを胸に今後も桜の木を守っていくという力強さを末永さんから感じました。

———————————————————————————————————————————–

続いて、約1カ月後の4月13日に開催された「第1回つしま芸能祭」当日の午前におこなわれた「津島さくら巡りツアー」についてレポートします。

この企画は、津島地区にある桜の名所を地元の方による案内を受けながら周るもので、20名以上の方が参加されました。約4キロの行程を歩きながら、各所にある桜の木を見ながら震災前後の当時の様子などの説明を受けられていました。

▲

途中、今回案内役を務められた今野秀則下津島行政区長が営んでいた松本屋旅館の前では「今回は皆さんに中の様子もご覧いただければ」と、入口の戸を開けて中を見せてくださりました。きれいに整った様子からも、いますぐに宿泊できそうな感じさえ受けました。

きれいなピンク色に彩られた桜の木の下で皆さんそろって記念写真の撮影もおこないました。すべてを見て回るには時間が足りず途中の行程を短縮することになってしまいましたが、天気も良く皆さん楽しまれながら巡ることができたのではないでしょうか。

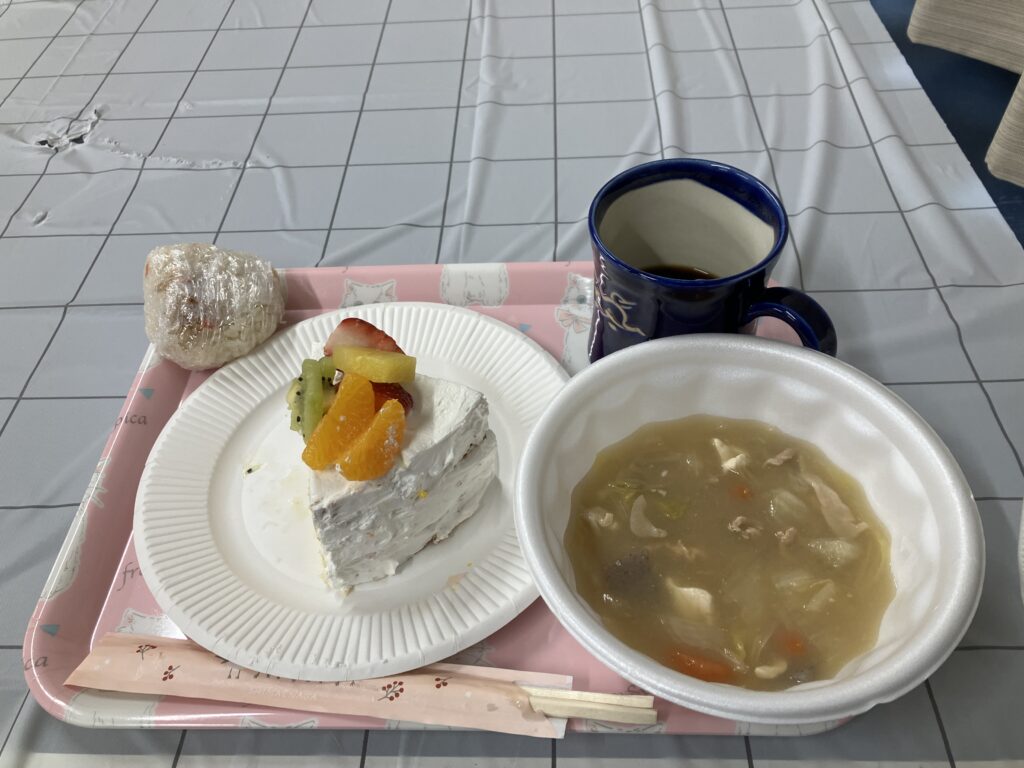

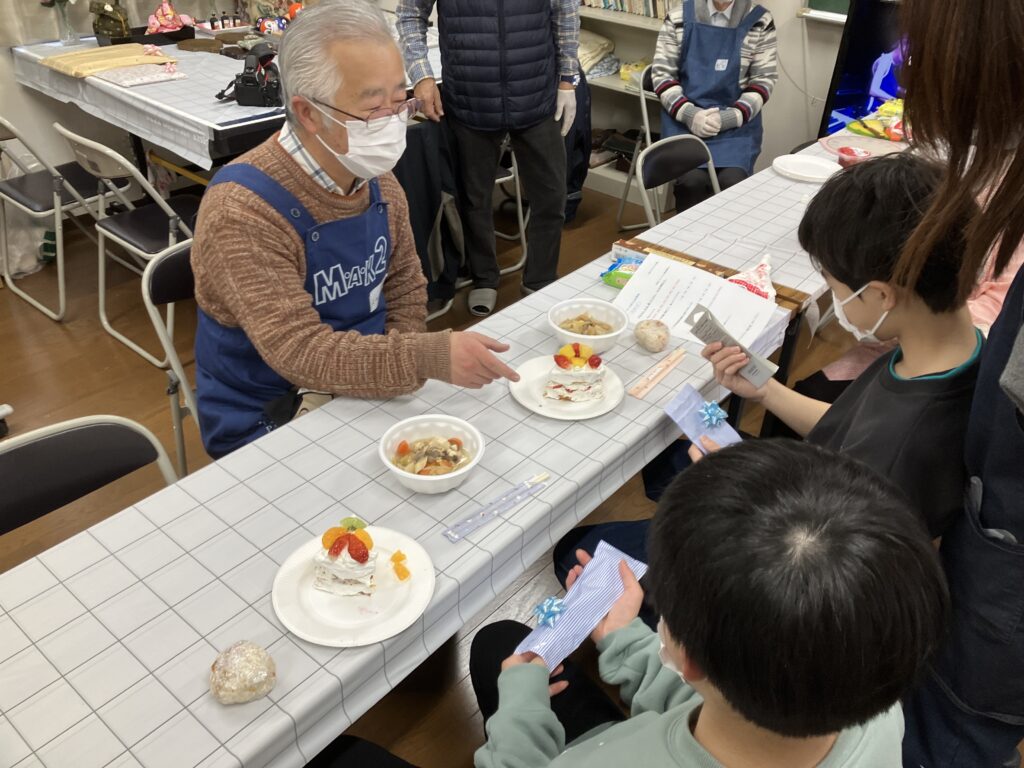

幾世橋集合住宅で「かんたんケーキ作り&お茶会」が開催されました

幾世橋集合住宅の住民有志の方々によって結成された「エンジョイ幾世橋集合!」による「春のかんたんケーキ作り&お茶会」が3月10日(日)に開催されました。今回はその様子を地域づくり支援専門員の加納がお伝えします。

幾世橋集合住宅では、2021年7月から当事業で企画した住宅共用部の清掃と住民同士の交流を目的とした「クリーン作戦」を実施してきました。清掃活動を重ねていきながら住民同士のつながりも増していき、2023年10月28日にはバーベキューを通じた懇親会を皆さんで開催しました。そのときに参加された方の感想などを参考に、今後どういった企画を進めていくのがよいかについて、クリーン作戦のあとの交流会でも話し合われる様子がありました。

▲清掃活動や交流会を重ねることで住民同士のつながりがより強くなっていきました▼

(※写真はいずれも以前に実施したクリーン作戦と交流会の様子)

皆さんで協力してそれぞれに担当などを決め、当日へ向けた綿密な準備が進められていきました。チラシも自らで作成し、住宅団地をはじめ近隣への周知活動も手分けしておこないました。

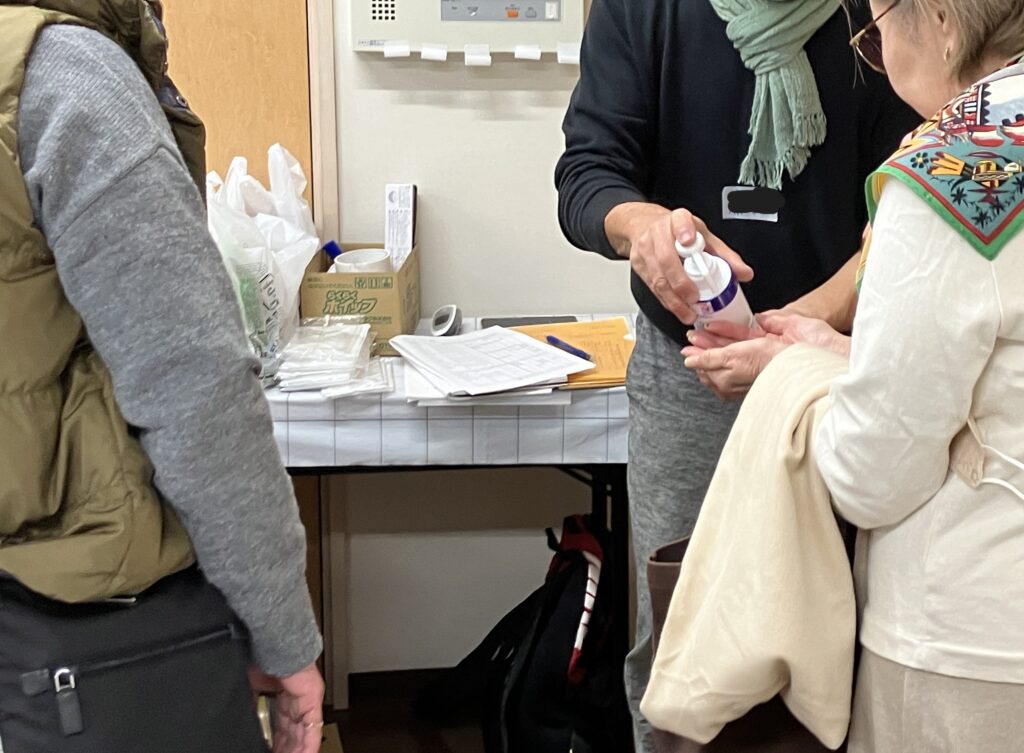

そしていよいよ当日。「ケーキ作り&お茶会」が11時に開始となりそれと同時に早速参加者が訪れました。入口では感染対策として手指消毒をしっかりおこないケーキ作りに取りかかります。

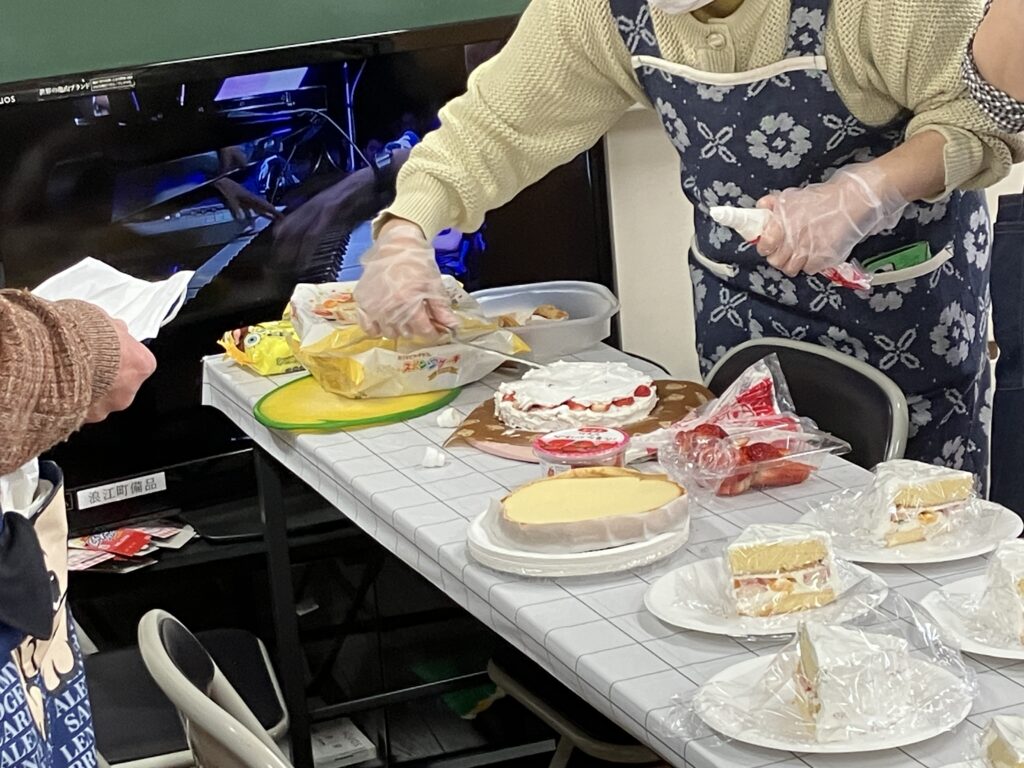

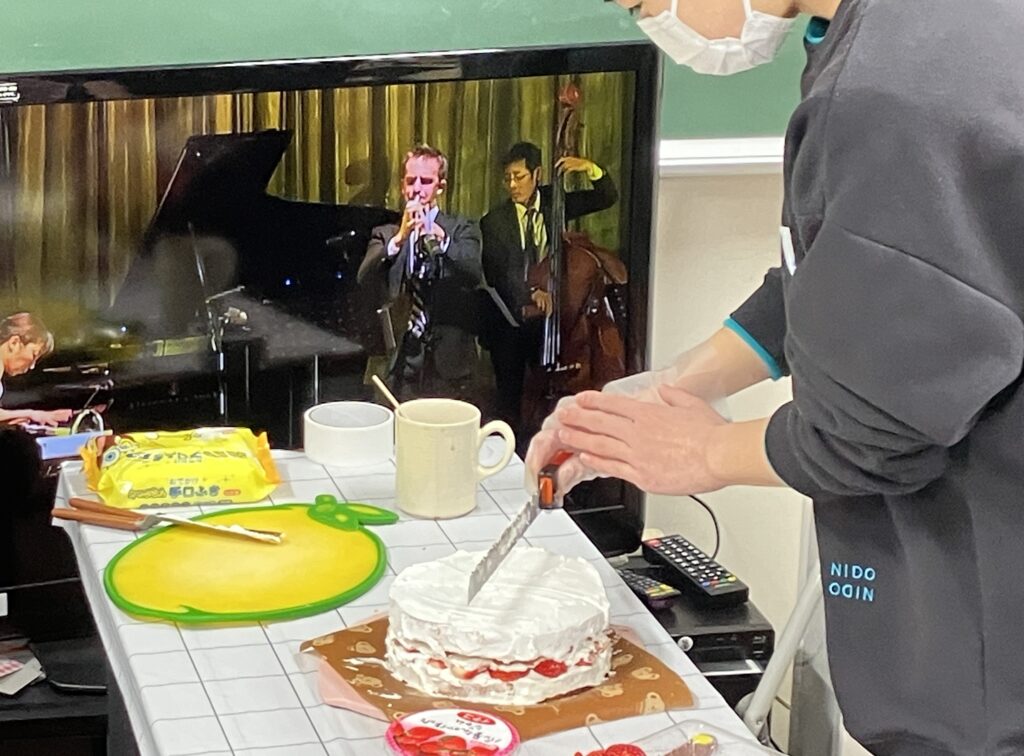

ケーキはスポンジ部分にクリームをのせたものを会の皆さんがあらかじめ用意し、その上に思い思いにお好きなフルーツをトッピングしていきます。

▲お母さんたちが作ったホールケーキを子どもたちが切り分ける様子▼

ケーキのほかに皆さんで炊いた混ぜご飯のおにぎりや野菜たっぷりの豚汁も振る舞われました。

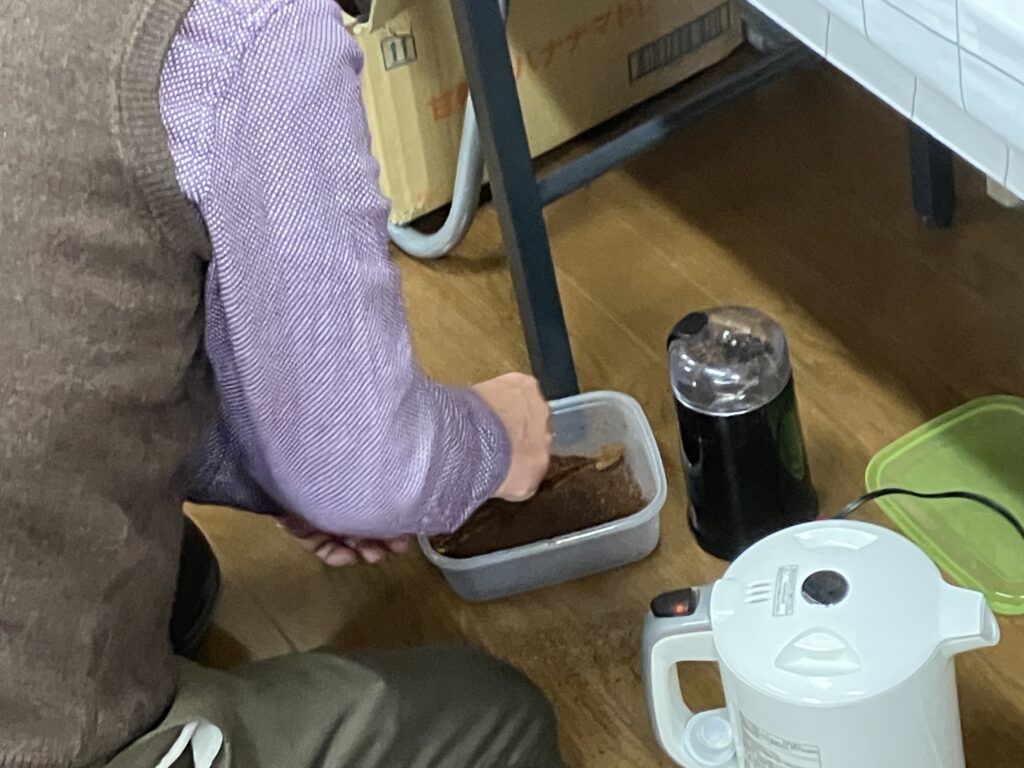

コーヒーは豆から挽いてドリップをおこなう本格的なもの。一緒に協力をしながら時間をかけて淹れたコーヒーは深みがあり、とても美味しいと皆さんからも大好評でした。

▲おかわりする方も多かったこだわりの1杯は丁寧に豆から挽いた本格的ドリップコーヒー▼

会場には手先が器用な住民の方が手作りで制作した作品の展示もおこなわれました。この展示については準備のために話し合いをおこなった際に、作品についての話題になり『せっかくだから今度の会で展示してみたらよいのでは』という提案を受けて実現したものです。

また、参加してくれた子どもたちにはプレゼントも配られました。早速袋を開けて中身を確認。みんなとても喜んでいました。

大盛況のうちに会は終了。事前申し込みをおこなった方以外にも参加される方が多く『楽しい会にしたい』という住民の皆さんの想いが伝わったのだと感じました。

参加された皆さんからは『ケーキづくりが楽しかった』『手作りのおにぎりや豚汁が本当に美味しかった』といった声や『幾世橋集合住宅の方とこんなに楽しく交流したり話すことができてよかった』という感想が聞かれました。エンジョイ幾世橋集合!の方々も『多くの方に楽しんでもらうことができてよかった』と無事に終えることができ皆さんホッとされておりました。

子どもも大人もみんな終始笑顔で楽しんでいたのがとても印象に残った今回の「ケーキ作り&お茶会」。テーブルのそこかしこで会話が弾み、きっと新たな出会いも生まれたのではないでしょうか。今後も住民同士が楽しく交流できるような活動が展開されることを期待しています。

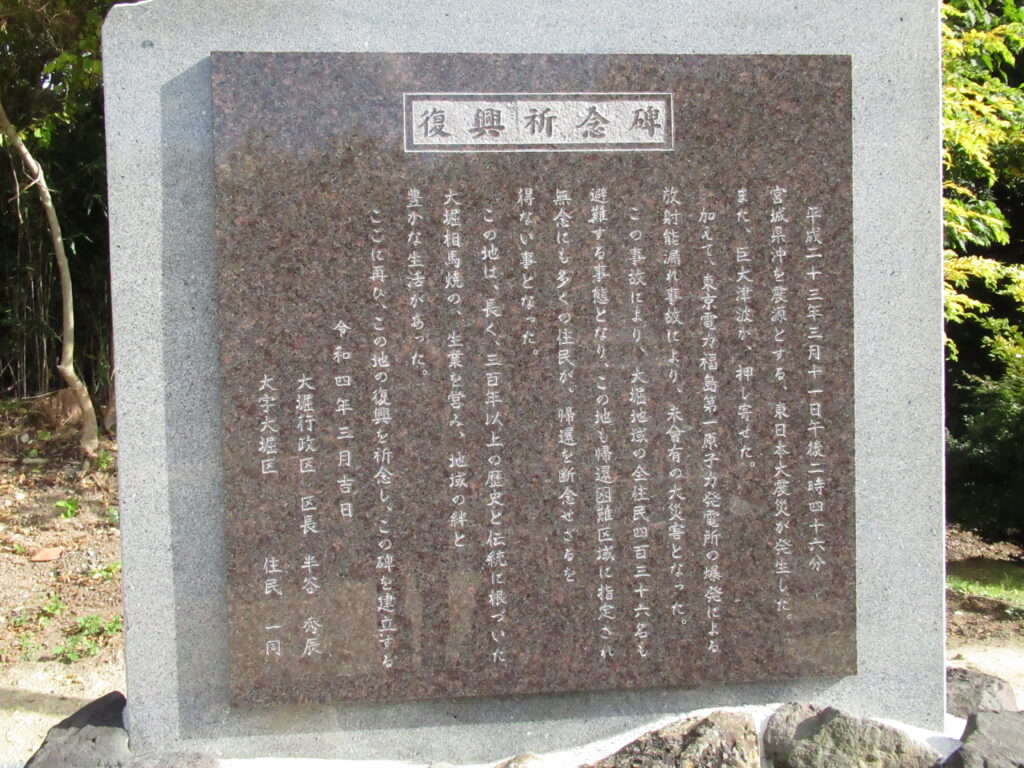

大堀の愛宕神社で改修工事竣功祭が開かれました

こんにちは、地域づくり支援専門員の今野です。

3月9日、大堀地区にある愛宕神社で愛宕神社改修工事竣功祭が開かれました。

前日には3月に入ってからのまとまった量の積雪がありましたが、住民ら50人が避難先から集い修復を祝いました。

神社は東日本大震災の地震で建屋全体が被災し、特に本殿の奥や鳥居の崩壊などの被害が大きく、また石碑や石畳、石灯籠なども被害を受けたそうです。半谷秀辰前大堀区長の時に再建委員会を立ち上げ、修復を進め2年ほど前に無事に竣工の運びとなっていました。しかし当時の大堀は全域が帰還困難区域であったことや、コロナの影響も大きかったことなどで竣功式典の開催を見送っていました。

昨年3月には特定復興再生拠点として大堀でも各窯元など一部で避難指示が解除されたことと、今年1月には特定帰還居住区域の認定などもあったことなどで「今年度内に竣功式典を開こう」と声があがったということでした。

玉串奉奠などの神事が一通り執り行われましたが、この日は非常に強い風が吹いていたため、住民の皆さんは境内ではなく一段下がった社務所の横で、風が当たるのを防ぎながら遠目で様子を見守っていました。

続いて神楽の奉納もおこなわれました。大堀芸能保存会による神楽は、震災と原発事故も精力的に復興イベントへの参加などで披露されてきましたが、本来の地での奉納は13年ぶりとなりました。

(十日市祭で神楽を披露された様子→大堀神楽(令和元年十日市祭) )

近藤公孝区長はあいさつで「愛宕さまには今日まで13年の間、我々を見守っていただいた。感謝すべく、神事を無事終えることができた。愛宕神社は我々の心の拠り所。今後もずっとお参りができるよう、決意を新たにしたい」などと述べました。また、「神楽の奉納もあって、感無量。保存会の会員は遠方から参加しており、頭の下がる思いだ」など、大堀芸能保存会へ感謝の意を述べました。

竣功祭はお昼前に終了し、続いて昼食を取りながらの住民交流会がいこいの村なみえで開かれました。

大堀から大玉村に避難している90代の方は「無事に神社が直ってとても良かった。これから維持が大変かもしれないが、大丈夫かと思う。震災と原発事故前は、初詣などで訪れていた神社だった」など、式典後に話してくださいました。

各窯元などは特定復興再生拠点として避難指示が解除された大堀地区ですが、特定帰還居住区域の避難指示解除に向けた除染など本格的な復旧・復興はまだまだこれからです。かつては盆踊りも愛宕神社を会場に開かれていたということで、いつかそのような日が訪れることを祈りたいと思います。

社殿の前で13年ぶりの安波祭

こんにちは、地域づくり支援専門員の東です。

今回は、請戸地区で300年以上続いている「安波祭」についてレポートします。

東日本大震災の大津波で流失し、再建された請戸地区の苕野(くさの)神社の社殿が2月18日、皆さんの前にお披露目されました。13年ぶりに再建された社殿の前で竣功式とともに伝統行事「安波祭」が催されました。

例年、安波祭の日は寒さの厳しい印象がありましたが、今年は最高気温が18度を超え春の陽気を感じる一日で、まるで「あんば様」も喜んでいるようでした。

安波祭は豊漁や豊作、海上安全を願う伝統行事で、江戸時代からの歴史があると言われています。避難指示が一部で解除された2018年から社殿跡地の境内で祭りは続けられてきました。

「請戸に帰れなくても、請戸に人々が生きた証しを後世に残したい」との思いで、氏子ら地元関係者が再建委員会を設立し、昨夏から新社殿の建設が進められ、今年の1月末に完成しました。

境内には氏子や元住民ら約300人が集まり、神社を見渡すことができる近くの堤防からも多くの方が見守るなか、神事が執り行われました。

その後は、再建された社殿の中では「雅楽」「浦安の舞」、そして境内では「神楽」「田植踊」が奉納されました。多くの人々がスマートフォンやカメラを構えて写真や映像に収めていました。

そして最後に、神主が柄杓と手桶を使って汲んだ潮水を、請戸浜の砂で作った穴の中へと注ぎ込み、泡の濁り具合を見て1年の吉凶を占われます。

氏子総代長の五十嵐さんより「今年1年、豊漁・豊作!」と占いの結果が発表され、安波祭は締めくくられました。

氏子総代長の五十嵐光雄さんは「私も田植え踊りと神楽の両方を経験してきた。脈々と受け継がれ、こうして新たな社殿の前で奉納される様子を見れて感慨深かった」「一時は反対の声もあったが、ようやくここまで来ることができた。 苕野神社は震災で散り散りになった請戸の人々の心をつなぐ場になってほしい」と話されていました。

請戸は一部を除いて災害危険区域に指定され、人は住めなくなってしまいましたが、神社が再建されたことで少しでも地域の方々の心の拠り所となり、再会のきっかけとなればと思います。