なみえの今

(アーカイブ)

タイトルをクリックすると個別の記事のみご覧いただけます。

井手、神社の状況など

こんにちは、地域づくり支援専門員の今野聡です。

大堀地区にある井手行政区の新開弘紀区長とお話しした際「井手でも特定帰還居住区域の除染が少しずつ始まっているが、許可を取って神社の修復を進めている」といった情報をいただきました。

立ち入り許可を取り、現在(3月18日)の天照御魂神社の状況などを視察しましたので写真を掲載します。

町の重要文化財にも指定されている阿弥陀座像に関してもお堂が新築されるなど復旧が進められていました。

新開区長は「町内や周辺町村の例を参考に、祈念碑を建立することも考えている。総会で諮りたい」「原発事故により住民が避難している状況や、地域の昔のことなどを記せればと思う」などともおっしゃっていました。

井手地区内にある「青根場(あおねば)用水の記念碑も、倒れていたので修復した」とのことで、こちらも確認に行ってみました。

新開区長によると「2か所の墓地の整備も昨年おこなった。傷んでいた通路を直して、住民からも感謝の言葉をいただいた」とのことで、一時立ち入りの際のお墓参りも足元が良くなっているだろうなどとおっしゃっていました。

井手の特定帰還居住区域の除染や避難指示解除が具体的にどういったスケジュールで進んでいくか、詳細は不明なようです。「いつ避難指示解除がされていくのか分からないから、計画も立てられない」など区長は話していましたが、このように地道な復旧作業も一方で進められています。

浪江町内でも神社仏閣の復旧を終え、地域行事を何度か繰り返しておこなうことができている地域もあれば、このようにようやく復旧の一歩が踏み出せた地域、まだまだこれからの地域と様々です。

そのような中ではありますが、少しでも早く住民の皆さんの心が落ち着けるよう願っています。

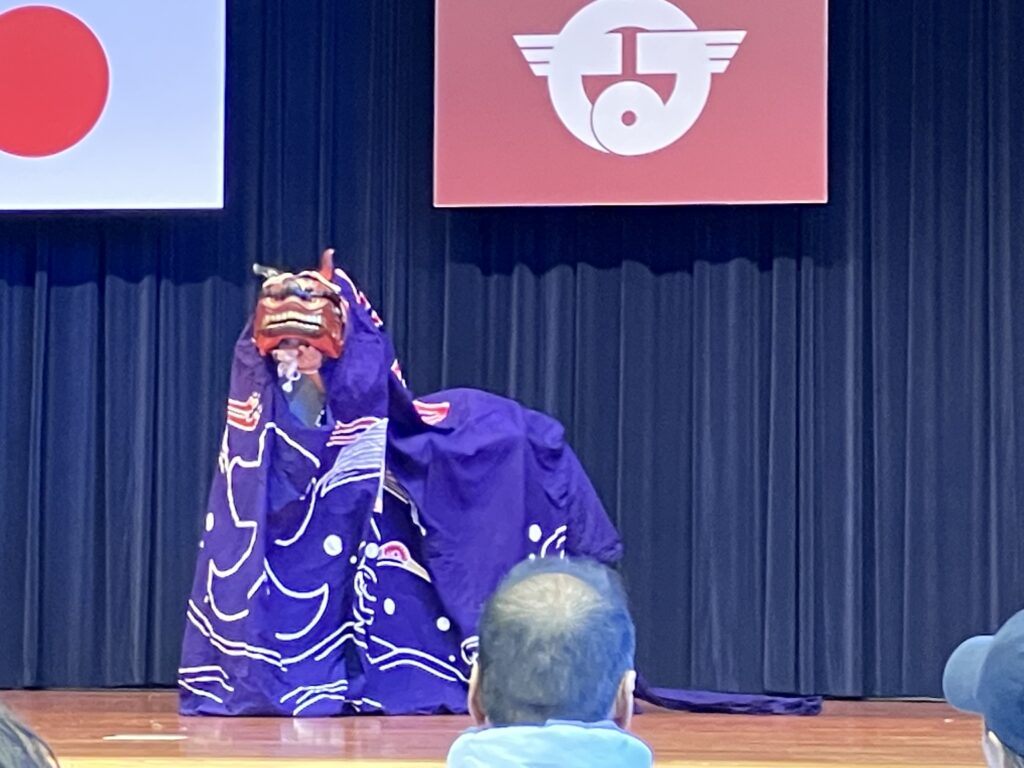

豊漁、豊作、安全を願う安波祭

こんにちは、地域づくり支援専門員の今野聡です。

毎年2月の第3日曜日におこなわれている安波祭が、今年も無事に苕野(くさの)神社で開かれました。

昨年再建された新たな社殿の前で、晴天で寒さもやわらいだ気温の中、神事が執り行われ、神楽や請戸の田植踊りが奉納されました。

田村貴正宮司はあいさつで「皆さんを元気づけたいと被災間もないうちから、仮設住宅での田植踊りや神楽の披露に取り組まれてきた。皆さんの想いが伝わってくる」「いつか請戸地区がにぎわって、お神輿が練り歩く本来の形でおこなえることを目的に続けている」などと話しました。

また、氏子総代長でもある安倍一夫請戸北区長は「震災により神殿や人、住まいも流された。住むことはできないが、2月の安波祭には田植え踊りや神楽を奉納している。先人から受け継いできたものを大切にする仲間がいる。次世代につないでいく、あきらめない。請戸がいつの日か復活することを願いながら」などとあいさつしました。

震災前は家々を回って踊っていたという「村回り」も一昨年、昨年に引き続きおこなわれました。請戸芸能保存会の皆さんが請戸住宅団地、幾世橋住宅団地の2か所で住民の皆さんに踊りを披露すると拍手が起こり、再会を喜ぶ声なども聞こえました。

豊漁や豊作、海上安全を願う安波祭です。この1年も、地域の皆さんにとって良い年となるようお祈りいたします。

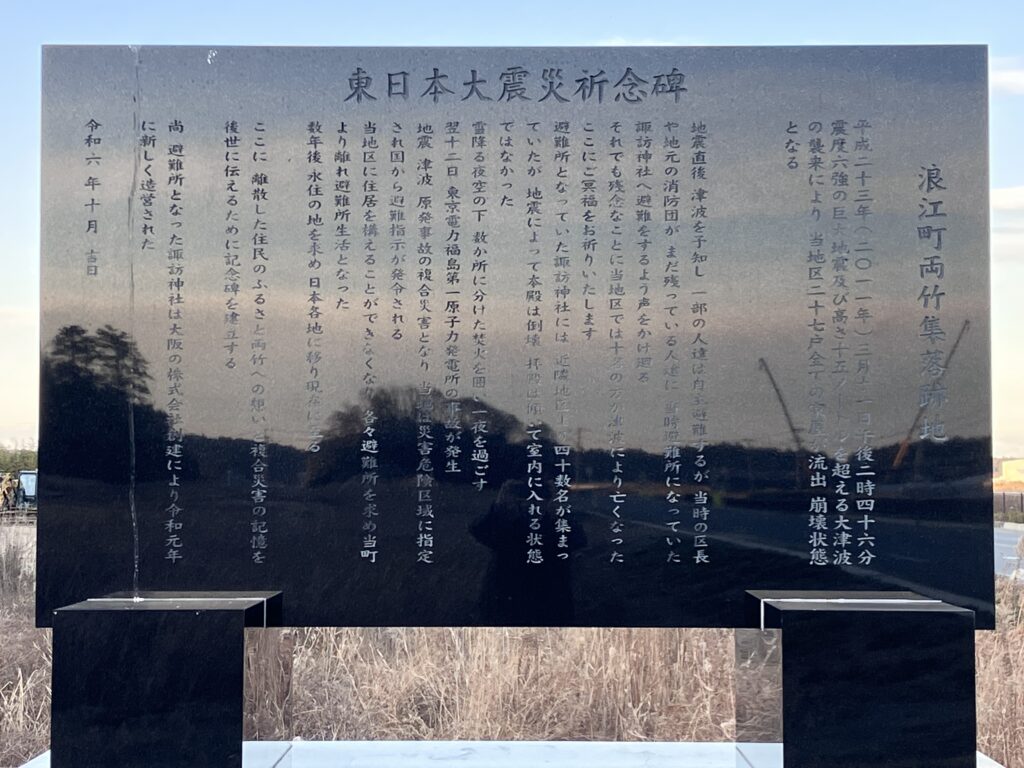

両竹集落跡地を伝える石碑が建立されました

こんにちは、地域づくり支援専門員 今野聡です。

浪江町の沿岸部に位置し、津波被害が甚大だった両竹(もろたけ)地区。現在は災害危険区域に指定されており、帰還し住むことはできません。

その両竹地区に、集落跡地があったことを記した『東日本大震災祈念碑』が建立されました。「すべてが流出してしまったが、何か残せないだろうか」と前行政区長の頃から石碑を立てる計画が検討されてきたそうです。

石碑には「2011年3月11日に高さ15メートルを超える大津波があり、両竹の27戸すべてが流出し崩壊状態となったこと」などが記されています。

住民の皆さんは高台にある諏訪神社へと避難しました。40名ほどの方が集まった諏訪神社ですが、本殿も拝殿も地震の被害により室内に入れる状況ではありません。

夜になり雪が降り、焚火を囲い一夜を過ごす中、翌12日には東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生。各々避難所を求め散り散りになっていった状況が記されています。

10月26日には竣工式もおこなわれ、行政区長や浪江・双葉両町の石碑に関係した方々が集い建立を祝いました。

地震被害があった諏訪神社も2019年11月に再建しましたが、石碑の建立にあわせ「諏訪神社」を示す看板も今回設置されました。「双葉町側から石段を上がって行っていたが、浪江町側からも上がれるように参道に階段も設けた」などと竹添武区長はおっしゃっていました。

再建間もない両竹諏訪神社の様子はこちら→「浪江町沿岸部のいま②」

復興祈念公園の施設配置では「両竹地区集落跡」も整備されます。住居跡を樹木やマウンド(盛り土)で表現することにより、集落の面影を残した空間を整備することとなっています。

沿岸沿いを南北に通る福島県道391号広野・小高線沿いに石碑が建立されています。お時間ございましたら、ぜひ立ち寄って皆さんの想いを感じていただければと思います。

復興祈念公園の整備も大規模な作業が増えてきています。

今年も十日市祭が開かれました

こんにちは。地域づくり支援専門員 今野聡です。

浪江町の秋の風物詩となっている「十日市祭」が今年も11月23日・24日の2日間開かれました。

浪江町の一部避難指示解除後の2017年からは、浪江町地域スポーツセンター(屋内外)に会場を移し町内で開催しています。

明治6年から始まっているとのことで、150年続く伝統ある浪江町のお祭りです。

会場ではたくさんの露店が並ぶ露店市や、町出身のアーティストによるライブ、趣味のサークルの発表会など様々な催しがあり、2日間来場者を楽しませました。

今年も会場のあちこちで、再会を喜ぶ声や昔の知人と話し込んでいる姿などが見られました。

地域の民俗芸能のステージ出演を中心に、2日間の写真を掲載します。

今年もあと1か月となりました。

十日市は収穫を終えた皆さんが豊年を祝い、冬に向けて生活用品を揃えるための市が始まりだったということですが、来年もまた皆さんがつながっていく場が続く良い年であるよう願いたいと思います。

“浪江町の紅葉”「津島地区 美しき 秋の姿」

こんにちは。

本日は浪江町、津島地区の紅葉を写真に収めてきましたのでお届けします。

圧巻の大自然、津島の美しき秋の姿、ぜひお楽しみください。

昼曽根、矢具野トンネル付近

赤宇木、姫淵(黒淵)

浪江町道路愛護協会、赤宇木大字会による立て看板が設置されており、

今野幸四郎氏の撮影した当時の写真とともに和歌が記されている。

姫淵(黒淵)に上流、美しき小瀧

山津見神社

鳥居、石碑ともに再建、修復がなされ、

参道も倒木ひとつない完璧な状態に整備されている。

塩浸、旧津島第二小学校跡地

20メートルはあるであろう大変立派な大樹。

下津島、阿掛橋

南津島、天に伸びる門

美しい山々を望む”津島銀座”交差点

津島小学校

二宮金次郎(二宮 尊徳)像

少しずつ、笑顔が増える日を心から願って。

地域づくり支援専門員 今野竹雄